DD DD

-

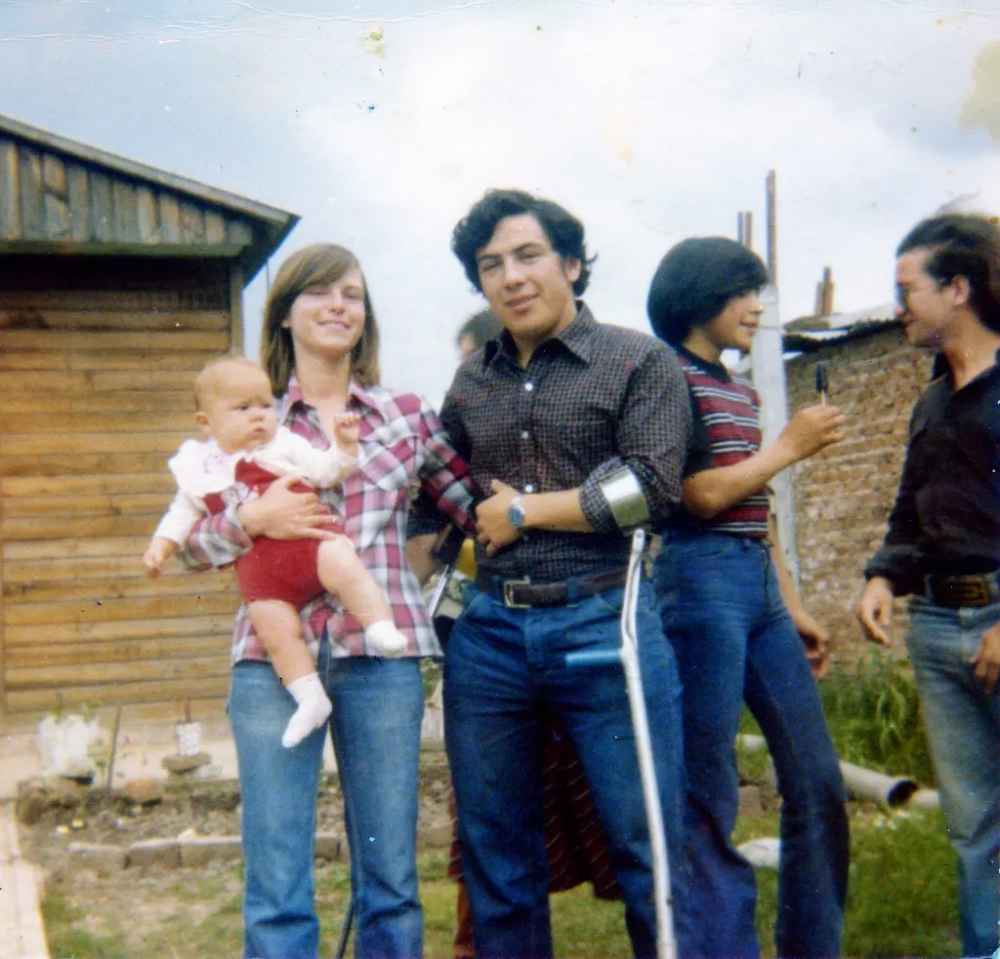

Jose «Pepe» Poblete Roa, mirista chileno desaparecido en Argentina, su madre Buscarita y su hija Claudia.

“Pepe”, “Cortito”, “Martín”, como le decían a José según el escenario en donde interactuara, llegó a la Argentina en la primera mitad de la década del ‘70. Venía de Santiago de Chile, adonde había sufrido un accidente de tren que lo había dejado sin piernas. Algunos registros históricos cuentan que viajó a Buenos Aires para… Continue reading

-

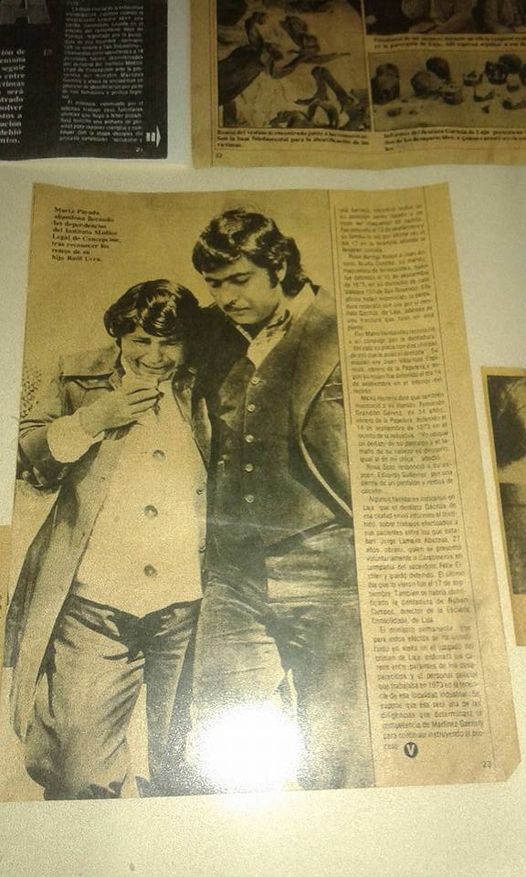

Confesiones inéditas vinculan a CMPC con la masacre de 19 trabajadores en Laja

En el fundo de la Papelera de Laja fueron asesinados y sepultados clandestinamente 19 trabajadores de San Rosendo y Laja entre el 14 y 17 de septiembre de 1973, cuyos cadáveres fueron encontrados por unos perros y un campesino de la zona. Las victimas eran: Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa… Continue reading

Años 70, CASOS EMBLEMATICOS, Causas Judicial, cómplicidad civiles, Chile, DD DD, DESAPARICIÓN FORZADA, ejecuciones, ejecutados, HISTORIAS DE VIDA, HITOS EN LA MEMORIA, Investigación de Prensa, INVESTIGACION DE PRENSA, Memoria, PRENSA, prisión política, RELATOS TESTIMONIALES, testimonios, TORTURA, violencia política -

El Bauchi

Hoy conmemoramos los 50 años de la detención de Juan Bautista van Schouwen (31), el Bauchi, y Patricio Munita (22), tomados presos en ese mismo convento donde habían pedido refugio. En esos días de terror el Bauchi era una de las personas más buscadas por los golpistas y un cura de esa casa que los… Continue reading

Años 70, Acá nadie muere, ACTIVIDADES DE MEMORIA, Blogs de Hijxs, CASOS EMBLEMATICOS, Chile, Crónicas, DD DD, Dictadura, DINA, Ejercicios de Memoria, Hijos de la memoria Chile, hijos y memoria, HITOS EN LA MEMORIA, Homenaje, IN MEMORIA, Jóvenes y Memoria, Memoria, MIR, RELATOS TESTIMONIALES, TORTURA -

Víctor Díaz Caro, exguerrillero que intentó matar a Pinochet: “Las torturas que pasé son solo accidentes de trabajo”

CONVERSACIONES A LA CONTRA Víctor Díaz Caro, exguerrillero que intentó matar a Pinochet: “Las torturas que pasé son solo accidentes de trabajo” La vida del ahora camarógrafo para TVE, refugiado en París tras darse a la fuga en los noventa, se narra en un nuevo pódcast producido por la periodista Almudena Ariza DIEGO STACEY Madrid… Continue reading

-

MI PRINCESITA AZUL, DESAPARECIDA(in memoriam: a RACHEL VENEGAS ILLANES)(Una historia de la vida real)

MI PRINCESITA AZUL, DESAPARECIDA(in memoriam: a RACHEL VENEGAS ILLANES)(Una historia de la vida real) Ibar Leiva Quevedo.Profesor egresado de la Escuela Normal de Victoria, Una casa de campo en un hermoso paraje natural con un amistoso río incluido y con una típica familia campesina que disfruta de su pobreza franciscana acompañándola de las bondades propias… Continue reading

-

Se entregaron 23 muestras de sangre de familiares de desaparecidos — Diario El Ciudadano y la Región

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires entregó hoy para su resguardo 23 nuevas muestras de sangre pertenecientes a familiares de desaparecidos durante la dictadura cívico militar ,que fueron tomadas en hospitales bonaerenses en el marco de un convenio con el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Equipo Argentino… Continue reading

-

Puntito: historia del niño de 2 años que vio cómo desaparecieron sus padres y aún se pregunta por qué él está vivo

Hace 42 años, cuando él tenía 2 años y medio, perdió en menos de 48 horas a su abuelo paterno, a un tío, a su padre, a su madre y al hermano o hermana que ella llevaba en su vientre. Corría el año de 1976 y Chile vivía bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. El… Continue reading

-

SOBRE «LA MANITO MUERTA». Miguel Lawner

Manito Muerta es un libro notable, que me impactó desde sus primeras líneas y no pude dejar de leer hasta concluirlo en un día. Son diferentes episodios, que ilustran con dramatismo la tragedia de una familia que ve destrozada su vida tras el golpe militar, como consecuencia de la detención y ulterior desaparición del padre.Los cuentos… Continue reading

Años 70, ACTIVIDADES DE MEMORIA, CASOS EMBLEMATICOS, Chile, Daño Transgeneracional, DD DD, DESAPARICIÓN FORZADA, DESAPARICIONES FORZADAS, DINA, H.I.J.O.S, hijos y memoria, Historia familiar, HISTORIAS DE VIDA, Infancia en Dictadura, Jóvenes y Memoria, Litratura Testimonial, Memoria, Memoria Autobiografica, memoria transgeneracional, Operación Colombo, prisión política, RELATO HIJO, Reseñas, segunda generacion, testimonio, TORTURA -

¿Dónde están? La búsqueda de los desaparecidos de Pinochet se agota

¿Búsqueda paralizada? – De las casi 1 100 personas que figuran como desaparecidas, apenas 104 fueron encontradas. El último gran hallazgo ocurrió hace más de una década. Las agrupaciones de víctimas lo atribuyen al desinterés de los sucesivos gobiernos y denuncian que tras la llegada al poder del conservador Sebastián Piñera, en marzo de 2018,… Continue reading

HIJXS

iniciando el viaje por la memoria de los HIJ@S

Entradas recientes

- Trauma transgeneracional y posmemoria entre nietos de víctimas de la dictadura chilena

- El primer viaje en tren de Regula Ochsenbein*.

- Jose «Pepe» Poblete Roa, mirista chileno desaparecido en Argentina, su madre Buscarita y su hija Claudia.

- Un monolito en memoria de Diana Aron: La joven periodista embarazada detenida y desaparecida por la DINA.

- Nona Fernandez.“Nos siguen controlando con el discurso del miedo”